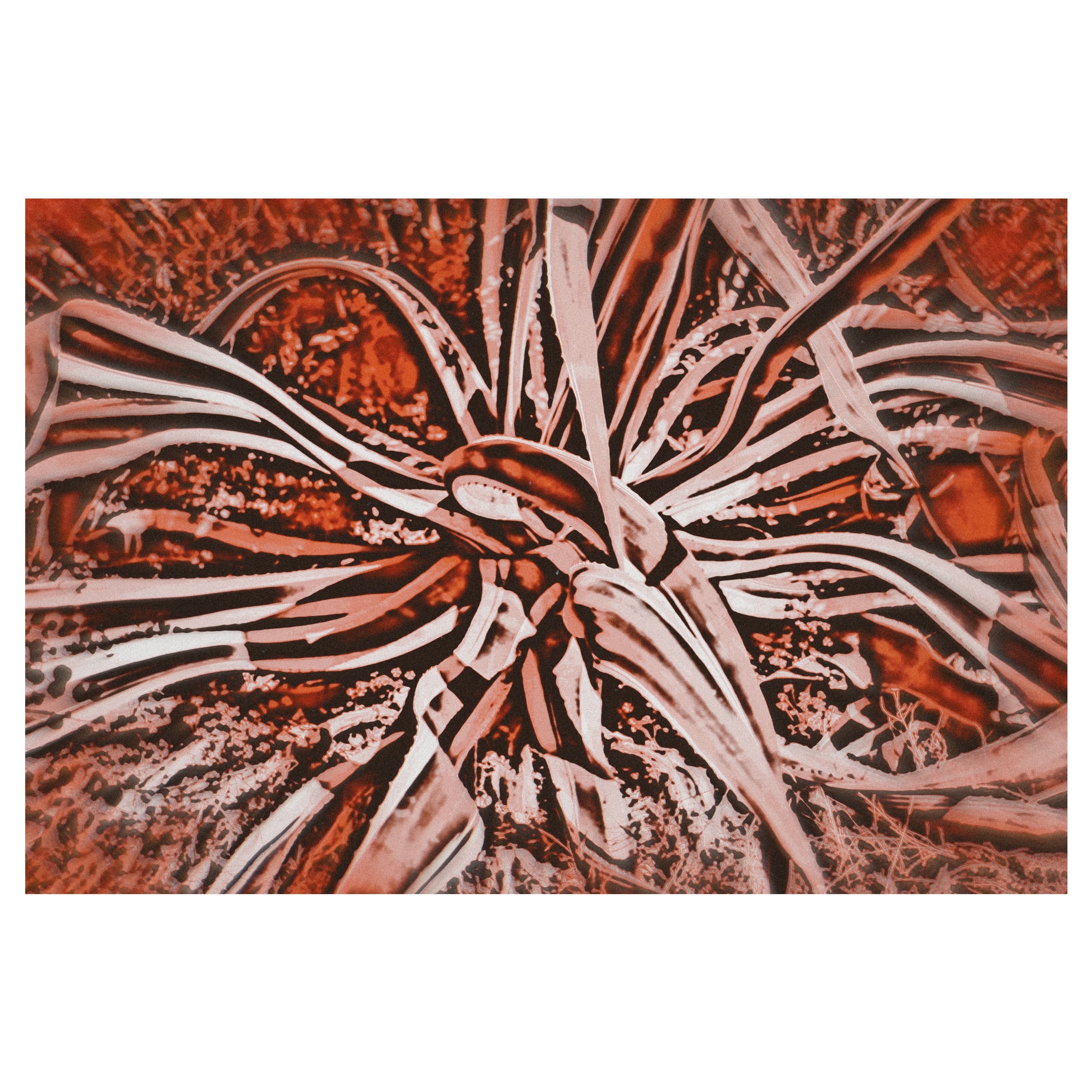

Il potere silenzioso della fotografia astratta negli interni contemporanei

In un mondo visivo sempre più dominato dall’immediatezza, dal significato letterale e dalla stimolazione continua, la fotografia astratta occupa uno spazio più silenzioso e più esigente. Non si spiega. Non chiede di essere compresa subito. Ed è proprio per questo che è diventata uno dei linguaggi visivi più potenti negli interni contemporanei e di fascia alta.

In un mondo visivo sempre più dominato dall’immediatezza, dal significato letterale e dalla stimolazione continua, la fotografia astratta occupa uno spazio più silenzioso e più esigente. Non si spiega. Non chiede di essere compresa subito. Ed è proprio per questo che è diventata uno dei linguaggi visivi più potenti negli interni contemporanei e di fascia alta. La fotografia astratta non è una moda né una scorciatoia decorativa. È una forma di pensiero visivo. Inserita in uno spazio abitativo, non “riempie una parete”, ma modifica il modo in cui quello spazio viene percepito, vissuto e ricordato.

Oltre la rappresentazione: perché l’astratto funziona

A differenza della fotografia figurativa, l’immagine astratta non ancora l’osservatore a un soggetto preciso, a un luogo o a una narrazione. Non c’è un posto da riconoscere, un volto da interpretare, un evento da decifrare. Rimangono la forma, il ritmo, la tensione, l’equilibrio e il vuoto. Questa apertura è ciò che rende la fotografia astratta perfettamente compatibile con gli interni contemporanei. Gli spazi abitativi non sono più semplici contenitori di oggetti, ma ambienti pensati per sostenere stati d’animo, identità e modi di essere. L’astratto agisce come una pausa visiva, permettendo a chi vive lo spazio di proiettare se stesso invece di consumare la storia di qualcun altro. Negli interni di lusso, in particolare, l’astrazione introduce misura. Evita l’ovvio. Rifiuta lo spettacolo. E così facendo comunica sicurezza.

L’astratto come strumento spaziale

La fotografia astratta interagisce con lo spazio in modo diverso rispetto a quella rappresentativa. Non compete con arredi, architettura o materiali. Dialoga con essi. Le linee richiamano le strutture architettoniche. I colori conversano con le superfici. Le aree vuote creano respiro in ambienti spesso sovraccarichi di dichiarazioni estetiche. In questo senso, la fotografia astratta diventa uno strumento spaziale, non un accessorio. Può ampliare percettivamente un ambiente, ammorbidire geometrie rigide o introdurre tensione dove tutto appare troppo risolto. È per questa versatilità che designer e architetti tornano spesso all’astratto: un’unica immagine può vivere in contesti diversi senza perdere coerenza.

Neutralità emotiva e profondità emotiva

Uno dei grandi equivoci sulla fotografia astratta è che sia “fredda” o emotivamente distante. In realtà, l’astrazione elimina l’emozione specifica per fare spazio a quella personale. Un’immagine figurativa ti dice cosa provare. Un’immagine astratta ti chiede come ti senti. Questo è particolarmente rilevante negli spazi privati come camere da letto, studi e soggiorni. Pochi desiderano svegliarsi ogni giorno davanti al volto di uno sconosciuto o a una narrazione non scelta. L’astratto offre intimità senza invasione. Presenza senza imposizione.

Il lusso del tempo

La fotografia astratta richiede tempo. Non offre gratificazione immediata. Il suo significato si dispiega lentamente, attraverso incontri ripetuti. Negli ambienti di lusso—dove la qualità non è definita dall’eccesso ma dalla durata—questa dimensione temporale è fondamentale. Un’opera che si rivela nel corso degli anni, e non dei minuti, incarna un’idea matura di lusso: basata sull’esperienza, non sulla novità. È per questo che le stampe fotografiche astratte invecchiano meglio di immagini altamente specifiche. Non diventano datate perché non sono legate a un momento, a un luogo o a una tendenza visiva.

La materialità conta

Nella fotografia astratta, la scelta del materiale di stampa non è secondaria. La texture della carta, la riflessione della superficie, la profondità tonale e la scala contribuiscono tutte all’esperienza finale. Le carte fine art valorizzano le transizioni sottili e i micro-contrasti. Le superfici opache riducono la distrazione e invitano alla prossimità. I grandi formati permettono allo spettatore di entrare fisicamente nell’immagine invece di osservarla da lontano. Quando l’astrazione incontra una stampa di alta qualità, la fotografia diventa meno un’immagine e più un oggetto—qualcosa che occupa lo spazio con intenzione.

Fotografia astratta come identità

Scegliere fotografia astratta per un ambiente non è un atto neutro. È una dichiarazione di apertura, curiosità e consapevolezza. Segnala la volontà di convivere con l’ambiguità. Di accettare che non tutto debba essere spiegato. Di dare valore all’atmosfera più che all’istruzione. In questo senso, la fotografia astratta non decora uno spazio: lo definisce. Negli interni contemporanei, soprattutto in quelli che aspirano alla durata piuttosto che alla tendenza, la fotografia astratta offre qualcosa di raro: silenzio con profondità. Non urla. Non persuade. Rimane.

Il processo umano dietro una fotografia: perché vendere stampe è anche un atto umano

In un’epoca in cui le immagini vengono consumate alla velocità di uno swipe, è facile dimenticare che ogni fotografia, prima di diventare un prodotto, prima di diventare contenuto, prima di diventare una stampa su una parete, è innanzitutto il risultato di un processo umano. Non meccanico, non algoritmico, ma fatto di scelte, dubbi, intuizioni, riferimenti e stati emotivi che nessuna macchina può replicare del tutto.

In un’epoca in cui le immagini vengono consumate alla velocità di uno swipe, è facile dimenticare che ogni fotografia, prima di diventare un prodotto, prima di diventare contenuto, prima di diventare una stampa su una parete, è innanzitutto il risultato di un processo umano. Non meccanico, non algoritmico, ma fatto di scelte, dubbi, intuizioni, riferimenti e stati emotivi che nessuna macchina può replicare del tutto. Anche quando la fotografia diventa un’attività professionale, anche quando entra nel mercato e diventa qualcosa che si compra e si vende, non smette di essere umana. Diventa semplicemente umana in modo più complesso.

Quando si pensa alla vendita di stampe fotografiche, spesso si immagina solo l’ultimo passaggio: l’immagine incorniciata, il mockup pulito, l’interno elegante, la pagina prodotto con il prezzo. Ciò che rimane invisibile è tutto quello che accade prima. Prima della fotocamera, viene l’osservazione. E osservare non significa solo guardare, ma riconoscere quando qualcosa risuona, quando una scena, una luce, una forma o una coincidenza parlano un linguaggio che sentiamo significativo. Questa non è tecnica. È sensibilità, e la sensibilità non è mai neutra. È modellata dalla storia personale, dalla cultura, dalla musica, dalla letteratura, dal cinema e da tutte quelle esperienze silenziose che costruiscono ciò che siamo.

Poi c’è l’incrocio tra discipline. La fotografia non esiste in isolamento. Un’immagine può essere influenzata dalla pittura, dall’architettura, dal design grafico, dalla poesia o persino dal ritmo di una canzone. Spesso ciò che rende forte una fotografia non è il soggetto in sé, ma il dialogo invisibile che ha con altre forme di espressione. Per questo due fotografi, davanti allo stesso soggetto, possono produrre immagini radicalmente diverse. Non stanno solo fotografando ciò che vedono. Stanno fotografando ciò che sanno, ciò che ricordano e ciò che sentono.

Solo dopo questo processo interiore e culturale avviene lo scatto. Il clic non è l’inizio. È la conseguenza. E anche qui, l’idea che la fotografia serva solo a catturare la realtà è fuorviante. Inquadratura, tempismo, prospettiva, distorsione, astrazione e ambiguità deliberata sono strumenti per interpretare la realtà, non per riprodurla. La fotografia non è uno specchio. È un linguaggio. E come ogni linguaggio, implica intenzione.

La postproduzione è un’altra fase spesso fraintesa. Per alcuni, l’editing è visto come manipolazione, come se esistesse una purezza assoluta nel file grezzo. In realtà, la postproduzione è la continuazione del processo creativo. È il momento in cui il fotografo decide cosa l’immagine vuole diventare. Contrasto, bilanciamento dei colori, texture, ritaglio e scelte tonali non sono dettagli cosmetici. Sono decisioni narrative. Definiscono il tono emotivo della fotografia e guidano la lettura dell’immagine.

E poi, finalmente, arriva la stampa. La fase più sottovalutata di tutte. Stampare non significa semplicemente trasferire un’immagine dallo schermo alla carta. È un mestiere che richiede conoscenza dei materiali, delle superfici, degli inchiostri e della durata nel tempo. La stessa fotografia stampata su carta fine art opaca, su carta fotografica lucida o su cotone texturizzato parlerà in modo diverso. La scelta della carta non è neutra. Influenza la profondità, la morbidezza, il contrasto e persino il modo in cui la luce interagisce con l’immagine nello spazio. Per questo una stampa non è solo una riproduzione. È un’interpretazione fisica della fotografia.

Ma il processo umano non finisce con la produzione. Continua con il contesto. Dove vivrà questa stampa? In che tipo di spazio? Con quale luce? Circondata da quali oggetti, colori e materiali? Una fotografia pensata per un ambiente domestico non può ignorare l’idea di convivenza. Deve dialogare con l’architettura e con la vita quotidiana. Questo è uno dei motivi per cui non tutte le buone fotografie sono adatte come arredo. Alcune immagini funzionano potentemente su schermi, in libri o in mostre, ma risulterebbero intrusive o fuori luogo in un salotto o in una camera da letto. Scegliere cosa diventa stampa è quindi anche una responsabilità estetica ed etica.

Dietro tutto questo c’è anche la dimensione emotiva dell’offrire il proprio lavoro agli altri. Vendere una stampa non è solo un atto commerciale. È un atto di esposizione. Significa dire: questa immagine mi rappresenta abbastanza da permetterle di entrare nello spazio privato di qualcuno. Non è una cosa banale. Richiede sicurezza, ma anche vulnerabilità. Ogni vendita è anche una forma di fiducia scambiata tra due persone che forse non si incontreranno mai, ma che sono connesse da un’immagine.

Nell’epoca dei social media, questo processo umano diventa ancora più fragile. Le piattaforme tendono a ridurre la fotografia a metriche di performance: like, condivisioni, salvataggi, commenti, copertura. Ma nessuno di questi numeri misura ciò che conta davvero in una pratica artistica. Non misurano se un’immagine è rimasta nella mente di qualcuno. Non misurano se una fotografia ha cambiato il modo in cui una persona guarda un luogo familiare. Non misurano se un’immagine è diventata parte dell’ambiente visivo quotidiano di qualcuno, influenzandone silenziosamente l’umore nel tempo.

Inoltre, l’interazione sociale stessa può essere ambigua e talvolta dolorosa. Un commento che scompare, una conversazione che si interrompe bruscamente, un contatto che svanisce senza spiegazioni. Possono sembrare micro-eventi insignificanti, ma toccano qualcosa di più profondo: il desiderio di essere visti e compresi non solo come creatori di contenuti, ma come persone. Quando la fotografia è anche la tua voce, ogni interazione diventa personale, anche quando razionalmente non dovrebbe esserlo. Questo fa parte del costo emotivo di scegliere di comunicare attraverso le immagini.

Eppure, nonostante questa fragilità, continuare a credere nel valore del processo è essenziale. La fotografia, quando viene presa sul serio, non riguarda la produzione infinita di contenuti. Riguarda la costruzione di significato nel tempo. Riguarda coerenza, ricerca e pazienza. Riguarda l’accettare che non ogni immagine sarà subito compresa e che non ogni pubblico è il pubblico giusto. A volte la crescita non arriva dal piacere a più persone, ma dal trovare quelle che risuonano davvero con ciò che stai cercando di dire.

Per questo l’identità diventa centrale. Un fotografo che sa che tipo di immagini vuole creare, in che tipo di spazi vuole che il suo lavoro viva e che tipo di dialogo vuole instaurare con chi guarda sta già facendo molto più che inseguire la visibilità. Sta costruendo un linguaggio visivo. E il linguaggio richiede tempo per essere appreso, sia da chi lo crea sia da chi lo osserva.

In questo senso, la vendita di stampe non è il fine ultimo, ma una naturale estensione di un percorso creativo più ampio. Non si tratta di trasformare l’arte in merce. Si tratta di permettere alle immagini di completare il loro percorso, dall’intuizione interiore alla presenza fisica nel mondo. Una fotografia che rimane solo su un hard disk o in un feed è, in un certo senso, incompleta. La stampa le restituisce peso, durata e un diverso tipo di intimità.

In definitiva, ciò che non si vede è spesso ciò che conta di più. I dubbi prima di premere il pulsante, i riferimenti che hanno plasmato la visione, le ore passate a rifinire un’immagine, le prove con diverse carte, le riflessioni su dove e come quell’immagine vivrà. Tutto questo rimane invisibile per chi guarda il risultato finale, ma è incorporato nell’oggetto che viene appeso a una parete. Ogni stampa porta con sé una storia silenziosa di decisioni e intenzioni.

Riconoscerlo non rende la fotografia elitaria. La rende onesta. Ricorda che anche in un contesto di mercato, il lavoro creativo resta profondamente umano. E forse è proprio questo che dà valore a una fotografia: non solo ciò che mostra, ma tutto ciò che è dovuto accadere perché potesse esistere.

Perché Fotografiamo: Tra Controllo e Abbandono

La fotografia viene spesso descritta come un modo per catturare la realtà, ma forse sarebbe più onesto dire che la fotografia è un tentativo di negoziare con la realtà. Tra ciò che vogliamo vedere e ciò che il mondo è disposto a offrirci esiste uno spazio fragile, ed è in quello spazio che nasce la fotografia. Scegliamo l’obiettivo, l’inquadratura, il momento, eppure qualcosa ci sfugge sempre. La luce cambia, le persone si muovono, il tempo scorre e il significato si trasforma. In questa tensione costante tra intenzione e caso, tra controllo e abbandono, la fotografia trova la sua voce più autentica.

La fotografia viene spesso descritta come un modo per catturare la realtà, ma forse sarebbe più onesto dire che la fotografia è un tentativo di negoziare con la realtà. Tra ciò che vogliamo vedere e ciò che il mondo è disposto a offrirci esiste uno spazio fragile, ed è in quello spazio che nasce la fotografia. Scegliamo l’obiettivo, l’inquadratura, il momento, eppure qualcosa ci sfugge sempre. La luce cambia, le persone si muovono, il tempo scorre e il significato si trasforma. In questa tensione costante tra intenzione e caso, tra controllo e abbandono, la fotografia trova la sua voce più autentica.

Dal punto di vista tecnico la fotografia si fonda sul controllo. Controlliamo l’esposizione, la messa a fuoco, la composizione, il colore, la profondità di campo e la prospettiva. Studiamo regole, impariamo una grammatica, affiniamo la tecnica. Tutto questo è necessario, ma non è sufficiente. Per quanto ci prepariamo, il mondo non segue i nostri piani. Anche in studio, con luci artificiali e soggetti fermi, qualcosa di imprevedibile entra sempre nell’immagine: un riflesso, un gesto, un’ombra, un’esitazione. All’esterno, nelle strade, nei paesaggi, negli incontri umani, il controllo diventa ancora più fragile, e forse è proprio questo il punto. Come diceva Henri Cartier-Bresson, la fotografia è una reazione immediata, e questa immediatezza fa sì che l’immagine nasca in una frazione di secondo che non ci appartiene mai del tutto.

A un certo punto ogni fotografo impara che l’immagine non gli appartiene completamente. Puoi aspettare, cercare, prepararti, ma quando il momento arriva devi accettare ciò che c’è, non ciò che avevi immaginato. È qui che inizia l’abbandono. L’abbandono non è debolezza, è attenzione. È la capacità di riconoscere che la realtà ha un suo ritmo, una sua volontà, i suoi misteri. Quando ci abbandoniamo smettiamo di forzare il significato sulla scena e iniziamo invece ad ascoltare. Spesso ciò che riceviamo è più ricco, più complesso e più vivo di ciò che avevamo pianificato. In questo senso la fotografia diventa meno un atto di presa e più un atto di accoglienza, meno conquista e più incontro.

Tutti conosciamo la differenza tra un’immagine tecnicamente perfetta e un’immagine che sembra viva. La prima può impressionare, la seconda può emozionare. Questa differenza non nasce dalla risoluzione, dalla nitidezza o dall’attrezzatura. Nasce dalla presenza di qualcosa che non può essere completamente controllato: emozione, tensione, silenzio, contraddizione. Un’immagine è viva quando porta con sé una traccia di incertezza, quando suggerisce più di quanto spiega, quando lascia spazio allo sguardo di chi osserva. Roland Barthes chiamava questo elemento punctum, quel dettaglio che ferisce, che disturba, che rompe la superficie dell’immagine. Non si può progettare un punctum, si può solo essere aperti alla sua comparsa.

Troppo spesso pensiamo alla fotografia come a un atto di cattura, come se stessimo portando via qualcosa al mondo. Ma catturare implica possesso, e la fotografia nella sua forma più profonda non riguarda il possesso, riguarda il dialogo. Un dialogo tra mondo interiore e mondo esterno, tra memoria e presenza, tra intenzione e caso. Quando questo dialogo manca, l’immagine può essere corretta, ma difficilmente sarà significativa. Perché il significato non si impone, emerge, ed emerge proprio nello spazio in cui accettiamo di non essere completamente al comando.

Quando la fotografia diventa un oggetto fisico, una stampa, un libro, una mostra, la questione del controllo si fa ancora più complessa. La stampa congela un istante e gli dà peso, durata e presenza materiale. Dice che quel momento merita di restare. Ma anche allora l’interpretazione rimane aperta. La stessa immagine vivrà in modo diverso in case diverse, sotto luci diverse, dentro storie personali diverse. Quando una fotografia lascia le mani dell’autore entra nella vita di qualcun altro, e anche questo richiede abbandono. Forse è per questo che scegliere quali immagini meritano di diventare stampe è un atto così delicato. Non tutte le fotografie vogliono essere permanenti, non tutte sono destinate ad abitare pareti e stanze. Alcune immagini appartengono al flusso, altre chiedono di restare. Imparare ad ascoltare questa differenza è parte della responsabilità dell’autore.

Esiste un mito pericoloso nella fotografia: che la padronanza consista nell’eliminare l’incertezza. In realtà la padronanza spesso nasce dall’imparare a stare presenti dentro l’incertezza. La tecnica ci dà strumenti, la vulnerabilità ci dà accesso. Serve coraggio per accettare che non sappiamo sempre cosa stiamo cercando e che a volte lo scopriamo solo dopo aver scattato. In questo senso la fotografia non è solo una pratica visiva, è anche una pratica emotiva e filosofica. Insegna pazienza, umiltà, attenzione e forse, più di ogni altra cosa, insegna a tollerare il non sapere.

Perché continuiamo a fotografare se non possiamo controllare del tutto il risultato? Perché in quell’equilibrio fragile tra controllo e abbandono può apparire qualcosa di vero. Perché la fotografia ci permette di incontrare il mondo a metà strada, non come padroni e non come spettatori passivi, ma come partecipanti. Perché ogni fotografia è, in fondo, un piccolo atto di fiducia: fiducia che ciò che sta accadendo abbia valore, fiducia che questa frazione di tempo meriti di essere ricordata, fiducia che il significato possa emergere anche quando non lo comprendiamo del tutto. Forse, alla fine, la fotografia non serve a fermare la vita. Forse serve a imparare a essere presenti mentre la vita scorre, e ad accettare, ancora e ancora, che alcune delle immagini più belle non sono quelle che avevamo progettato, ma quelle che abbiamo avuto l’umiltà di accogliere.

La fotografia non esiste. Esistono molteplici fotografie

Affermare che la fotografia non esiste può sembrare una provocazione.

In realtà è un tentativo di fare chiarezza attorno a un equivoco antico, che accompagna questo linguaggio fin dalle sue origini: l’idea che la fotografia sia un territorio unico, omogeneo, governato da regole universali.

Affermare che la fotografia non esiste può sembrare una provocazione.

In realtà è un tentativo di fare chiarezza attorno a un equivoco antico, che accompagna questo linguaggio fin dalle sue origini: l’idea che la fotografia sia un territorio unico, omogeneo, governato da regole universali.

La fotografia, al contrario, è un insieme di linguaggi differenti, ciascuno con le proprie finalità, responsabilità e grammatiche. Parlare di fotografia al singolare è una semplificazione utile nel linguaggio comune, ma profondamente imprecisa sul piano culturale.

Così come non esiste la scrittura ma esistono il romanzo, la poesia, il saggio, il giornalismo; così come non esiste il cinema ma esistono il documentario, la finzione, il cinema sperimentale; allo stesso modo non esiste la fotografia, ma esistono molteplici fotografie.

Una parola, troppi significati

Dal punto di vista etimologico, fotografia significa “scrittura con la luce”.

Una definizione elegante, evocativa, ma insufficiente. Scrivere con la luce non dice come, perché, per chi, né secondo quali regole.

Usiamo la stessa parola per indicare una fotografia di matrimonio, una radiografia medica, una campagna pubblicitaria, un reportage di guerra o un’opera concettuale destinata a una galleria. È evidente che si tratta di pratiche radicalmente diverse, accomunate solo dall’uso di uno strumento simile.

Il problema nasce quando si pretende che tutte le fotografie vengano giudicate con gli stessi criteri. È qui che la confusione diventa strutturale.

I generi fotografici come grammatiche

Ogni genere fotografico è un sistema di convenzioni condivise, nato per rispondere a un bisogno specifico.

Il reportage, ad esempio, ha come obiettivo la testimonianza. La sua grammatica privilegia la leggibilità, la coerenza narrativa, il rispetto del contesto. Un’estetizzazione eccessiva o una messa in scena ambigua rischiano di alterarne il senso.

La fotografia pubblicitaria nasce invece per persuadere. Qui la manipolazione non è un problema etico, ma uno strumento. Nulla è lasciato al caso: luce, composizione, colore, post-produzione sono al servizio di un messaggio preciso.

La fotografia di moda lavora sull’immaginario, sull’aspirazione, sull’eccesso. L’artificio non è nascosto, è dichiarato.

La fotografia concettuale può permettersi l’ambiguità, la stratificazione, persino l’opacità. Non deve spiegare: deve interrogare.

Pretendere che tutte queste fotografie obbediscano alle stesse regole significa non aver compreso la natura del linguaggio.

L’equivoco del giudizio estetico

Uno degli effetti collaterali più evidenti dei social network è l’appiattimento del giudizio critico. Tutto viene ridotto a mi piace o non mi piace, indipendentemente dal contesto, dall’intenzione e dal genere.

Ma dire “non mi piace” a una fotografia di reportage perché è scomoda o visivamente dura equivale a criticare un referto medico perché non è elegante.

Allo stesso modo, pretendere verità documentaria da una fotografia concettuale significa fraintenderne il senso.

La domanda corretta non è: è bella?

Ma: è coerente con ciò che vuole essere?

Fotografia e responsabilità

Questa distinzione non è solo teorica. È profondamente etica.

In ambiti come il reportage o il fotogiornalismo, decidere cosa includere e cosa escludere dall’inquadratura può cambiare radicalmente il senso di una narrazione. L’atto fotografico diventa una presa di posizione.

In altri contesti — come lo still life, la fotografia artistica o concettuale — la responsabilità si sposta: non più verso la realtà rappresentata, ma verso la coerenza del pensiero e del progetto.

Confondere questi piani genera accuse improprie di falsità o, al contrario, leggerezze dove sarebbe necessario rigore.

Il mito dell’oggettività

La fotografia viene spesso percepita come una registrazione neutra del reale. In realtà, ogni fotografia è una scelta: di tempo, di spazio, di punto di vista, di linguaggio.

Non esiste una fotografia innocente.

Anche l’immagine apparentemente più semplice è il risultato di un’intenzione, consapevole o meno.

La differenza tra i generi non sta nell’assenza o presenza di intenzione, ma nel modo in cui questa viene dichiarata, controllata o spinta all’estremo.

Quando la fotografia inizia ad avere senso

Molti fotografi attraversano una fase di ricerca confusa: si cerca la fotografia, lo stile, la definizione. Ma è spesso solo quando si accetta che la fotografia non è una cosa sola che il lavoro inizia a trovare una direzione.

Scegliere un linguaggio significa anche escluderne altri.

E l’esclusione non è una perdita, ma una presa di posizione.

Capire quale fotografia si sta praticando — e quale no — è un atto di maturità.

La fotografia non esiste come entità monolitica.

Esistono fotografie diverse, spesso incompatibili tra loro, ma tutte legittime se coerenti con il proprio intento.

Accettare questa pluralità significa smettere di cercare definizioni assolute e iniziare a lavorare con maggiore consapevolezza.

Significa guardare le immagini con occhi meno ingenui.

E significa, soprattutto, fotografare sapendo perché lo si sta facendo.

Tutto il resto può restare fuori dall’inquadratura.

La fotografia d’arte può prendersi una pausa?

Attenzione, silenzio e tempo nella ricerca artistica

Viviamo in un tempo che non tollera il vuoto. Ogni spazio non occupato viene percepito come una mancanza, ogni silenzio come un errore, ogni pausa come una debolezza. Nel mondo della comunicazione – e in quello dell’arte fotografica in particolare – l’assenza è spesso letta come disinteresse, inattività, perdita di rilevanza. Se non pubblichi, non esisti. Se non mostri, stai scomparendo. Se ti fermi, qualcuno ti supererà. Ma è davvero così? E soprattutto: questa corsa continua verso l’attenzione fa bene alla fotografia d’arte? Fa bene alla ricerca, allo sguardo, alla profondità del lavoro?

Attenzione, silenzio e tempo nella ricerca artistica

Viviamo in un tempo che non tollera il vuoto. Ogni spazio non occupato viene percepito come una mancanza, ogni silenzio come un errore, ogni pausa come una debolezza. Nel mondo della comunicazione – e in quello dell’arte fotografica in particolare – l’assenza è spesso letta come disinteresse, inattività, perdita di rilevanza. Se non pubblichi, non esisti. Se non mostri, stai scomparendo. Se ti fermi, qualcuno ti supererà. Ma è davvero così? E soprattutto: questa corsa continua verso l’attenzione fa bene alla fotografia d’arte? Fa bene alla ricerca, allo sguardo, alla profondità del lavoro?

La fotografia d’arte, per sua natura, nasce da un tempo diverso. Non è immediata, non è sempre reattiva, non risponde necessariamente all’urgenza del presente. È fatta di osservazione, sedimentazione, ritorni, ripensamenti. È fatta di momenti in cui apparentemente non succede nulla, ma in cui in realtà tutto si sta preparando. Eppure, oggi più che mai, anche la fotografia d’arte è immersa in un ecosistema che premia la continuità visibile, la presenza costante, la produzione incessante di contenuti. Un ecosistema che confonde spesso l’atto creativo con l’atto comunicativo, e che tende a misurare il valore di un lavoro sulla base della sua frequenza di apparizione.

La domanda allora diventa inevitabile: la fotografia d’arte può permettersi una pausa? O, detto in modo più onesto, può permettersi di non essere sempre visibile?

Per molti la risposta sembra scontata. No, non può. Perché viviamo nell’era dell’attenzione, e l’attenzione è una risorsa scarsa. Se non la coltivi quotidianamente, la perdi. Se non alimenti l’algoritmo, l’algoritmo ti dimentica. Se non dai costantemente qualcosa in pasto al flusso, il flusso ti espelle. Questo discorso è diventato così pervasivo da sembrare una legge naturale, qualcosa di inevitabile. Eppure è una costruzione culturale recente, non una verità assoluta. È una logica che funziona molto bene per alcuni ambiti – il marketing, l’intrattenimento, la comunicazione commerciale – ma che diventa problematica quando viene applicata senza distinzione alla ricerca artistica.

Perché l’arte, e la fotografia d’arte in particolare, non nasce per occupare spazio, ma per creare senso. Non nasce per essere vista subito, ma per essere vista nel modo giusto. Non nasce per rispondere, ma per porre domande. E le domande, per maturare, hanno bisogno di tempo. Hanno bisogno di silenzio. Hanno bisogno di pause.

C’è una differenza sostanziale tra essere presenti e essere costantemente esposti. La presenza è una scelta consapevole, l’esposizione continua è spesso una reazione. La prima implica un’intenzione, la seconda una paura. Paura di essere dimenticati, di perdere terreno, di non contare più nulla se per un attimo si smette di parlare. Ma questa paura, se non viene riconosciuta, rischia di diventare il vero motore del lavoro creativo. E quando la paura guida la ricerca, il risultato difficilmente è profondo.

La fotografia d’arte non dovrebbe nascere dal bisogno di attenzione, ma da una necessità interiore. Da qualcosa che chiede forma, non pubblico. Da un’urgenza che non coincide con l’urgenza del feed. Quando invece la ricerca viene piegata ai ritmi della visibilità, succede qualcosa di sottile ma pericoloso: il lavoro smette di interrogarsi e inizia a compiacere. Non necessariamente in modo evidente, non sempre in modo volgare. Spesso in modo raffinato, quasi impercettibile. Si scatta pensando già a come verrà recepita l’immagine, a dove verrà pubblicata, a quale reazione susciterà. La fotografia non è più solo un atto di esplorazione, ma diventa anche – e talvolta soprattutto – un atto strategico.

Questo non significa demonizzare la comunicazione o i social. Sarebbe ingenuo e fuori dal tempo. Comunicare fa parte del lavoro di un artista contemporaneo, così come lo è sempre stato in forme diverse. Ma c’è una differenza profonda tra usare la comunicazione come estensione del lavoro e usare il lavoro come carburante per la comunicazione. Nel primo caso la ricerca guida la presenza, nel secondo la presenza guida la ricerca. E questa inversione, nel lungo periodo, impoverisce.

La pausa, in questo contesto, non è un ritiro romantico o una fuga dal mondo. Non è il gesto eroico di chi si sottrae al sistema per purezza morale. È qualcosa di molto più semplice e molto più radicale: è uno spazio di ricalibrazione. Un tempo in cui l’artista smette di produrre per essere visto e torna a guardare per capire. Un tempo in cui le immagini non devono necessariamente uscire, ma possono restare. Essere riguardate, messe in discussione, accostate, scartate. Un tempo in cui l’attenzione si sposta dall’esterno all’interno.

In questi momenti di apparente inattività succede spesso il lavoro più importante. È lì che si chiariscono le direzioni, che emergono le ossessioni ricorrenti, che si comprende cosa vale la pena continuare e cosa invece è solo rumore. È lì che la fotografia smette di essere una risposta automatica e torna a essere una scelta. Ma tutto questo non è misurabile, non è visibile, non è condivisibile in tempo reale. E per questo, nella logica dell’attenzione continua, non conta.

Eppure, se si guarda alla storia della fotografia e dell’arte in generale, le opere che resistono nel tempo non nascono quasi mai da una produzione incessante e ansiosa. Nascono da percorsi lunghi, irregolari, fatti di accelerazioni e rallentamenti, di periodi fertili e di fasi di apparente stasi. Nascono da artisti che hanno saputo sottrarsi, almeno in parte, alla tirannia dell’immediato. Non per disprezzo del pubblico, ma per rispetto del lavoro.

C’è anche un altro aspetto, più umano e meno teorico, che merita attenzione. La ricerca continua di attenzione può essere estenuante. Richiede una disponibilità emotiva costante, una presenza mentale sempre attiva, una capacità di esporsi che non lascia molto spazio alla fragilità. Nel tempo, questo logora. Non solo l’artista, ma anche il rapporto con il proprio lavoro. La fotografia rischia di diventare un dovere, una prestazione, una risposta a una domanda esterna invece che a una necessità interna. E quando questo accade, anche lo sguardo si irrigidisce.

Prendersi una pausa, allora, non è un atto di debolezza, ma di cura. Cura del proprio sguardo, del proprio tempo, del proprio rapporto con le immagini. È un modo per ricordarsi che il valore di una fotografia non dipende dalla velocità con cui viene mostrata, ma dalla profondità con cui è stata pensata. Che non tutto deve essere detto subito, che non tutto deve essere visto ora, che non tutto deve essere consumato nell’istante in cui nasce.

Naturalmente, la pausa non è l’assenza totale, né l’isolamento assoluto. È una modulazione. Un rallentamento consapevole. È la capacità di scegliere quando parlare e quando tacere, quando mostrare e quando trattenere. È il rifiuto dell’automatismo. In questo senso, la pausa diventa parte integrante della ricerca, non la sua negazione. Diventa un tempo attivo, anche se invisibile.

Forse la domanda più onesta da porsi non è se la fotografia d’arte possa prendersi una pausa, ma se possa permettersi di non farlo. Se possa davvero crescere, approfondirsi, maturare, restando sempre sotto i riflettori. Se possa continuare a interrogare il mondo senza concedersi il tempo di interrogare se stessa. La risposta non è uguale per tutti, né può esserlo. Ogni percorso è diverso, ogni equilibrio è personale. Ma ignorare la questione significa accettare passivamente una logica che non è neutra, e che spesso lavora contro la complessità del lavoro artistico.

In un’epoca che chiede costantemente di esserci, scegliere talvolta di fermarsi è un gesto controcorrente. Non per sparire, ma per tornare con maggiore consapevolezza. Non per sottrarsi allo sguardo degli altri, ma per ritrovare il proprio. La fotografia d’arte, dopotutto, non è solo una questione di immagini prodotte, ma di sguardo coltivato. E lo sguardo, come ogni cosa viva, ha bisogno di respirare.

Forse la vera sfida oggi non è mantenere sempre alta l’attenzione, ma imparare a non confondere l’attenzione con il valore. A non confondere la visibilità con la profondità. A non confondere il rumore con la presenza. La pausa, in questo senso, non è un’interruzione del lavoro, ma una sua condizione necessaria. Un luogo silenzioso in cui la fotografia può tornare a essere ciò che dovrebbe sempre essere: non una risposta immediata, ma una domanda che resta.

Fotografia in Bianco e Nero: Linguaggio o Scorciatoia

La fotografia in bianco e nero ha sempre avuto un peso specifico particolare. Appare immediatamente più seria, più colta, più “autoriale”. Porta con sé un’idea di tempo, di memoria, di profondità. Forse proprio per questo viene spesso utilizzata come scorciatoia: togliere il colore per aggiungere valore. Ma questa convinzione è allo stesso tempo vera e profondamente fuorviante.

La fotografia in bianco e nero ha sempre avuto un peso specifico particolare. Appare immediatamente più seria, più colta, più “autoriale”. Porta con sé un’idea di tempo, di memoria, di profondità. Forse proprio per questo viene spesso utilizzata come scorciatoia: togliere il colore per aggiungere valore. Ma questa convinzione è allo stesso tempo vera e profondamente fuorviante.

Quando è frutto di una scelta consapevole, il bianco e nero è uno dei linguaggi più potenti della fotografia. Quando invece viene usato senza una reale necessità espressiva, rischia di diventare un gesto di facciata, un modo elegante per coprire fragilità che il colore renderebbe immediatamente evidenti. La questione non è stabilire se il bianco e nero sia “meglio” del colore, ma chiedersi perché lo si sceglie e che tipo di bianco e nero si sta realmente usando.

Nel suo significato più autentico, il bianco e nero non è una semplice sottrazione. È una trasformazione dello sguardo. Non elimina il colore per semplificare, ma riorganizza la visione attorno alla luce, alle forme, alle relazioni spaziali. Senza il supporto cromatico, tutto deve reggersi su struttura, equilibrio e intenzione. Non ci sono scorciatoie visive, non ci sono distrazioni decorative.

Proprio per questo il bianco e nero è più esigente, non più facile. Mette a nudo l’immagine. Una luce debole non viene mascherata. Una composizione incerta diventa evidente. Un’inquadratura timida perde ogni alibi. Quando una fotografia in bianco e nero funziona, lo fa perché è stata pensata così fin dall’inizio, non perché qualcosa è stato “aggiustato” in seguito.

Eppure, nella pratica contemporanea, il bianco e nero viene spesso usato come rifugio. Immagini che non reggono il colore — per palette disordinate, toni sgradevoli o eccesso di elementi — vengono convertite in monocromo per acquisire immediatamente un’aura di eleganza. In questi casi il bianco e nero diventa una forma di maquillage visivo: gradevole, raffinato, ma superficiale.

Non si tratta di una colpa morale, ma di una debolezza estetica. Il problema non è sperimentare, ma confondere il linguaggio con l’effetto. Una vera fotografia in bianco e nero nasce tale, non viene “salvata” in post-produzione. È un modo di vedere prima ancora che un modo di editare.

Storicamente, il bianco e nero non era una scelta ma una condizione. I fotografi lavoravano entro limiti tecnici precisi, eppure riuscivano a costruire immagini di grande complessità e profondità. Ciò che oggi ammiriamo non è l’assenza del colore, ma il dominio della luce. Le ombre non erano errori, ma materia. Le alte luci non incidenti, ma decisioni. L’immagine si costruiva attraverso un’architettura tonale, non attraverso la seduzione cromatica.

Con l’affermarsi della fotografia a colori, il bianco e nero non è scomparso. Si è trasformato. Da necessità è diventato dichiarazione. Sceglierlo ha iniziato a significare: questa immagine non vuole essere descrittiva, ma interpretativa. Non vuole mostrare il mondo così com’è, ma riflettere sul suo significato.

In questo senso il bianco e nero è profondamente dialettico. Lavora sulla tensione tra presenza e assenza, tra ciò che viene mostrato e ciò che viene lasciato fuori. Il colore informa; il bianco e nero interroga. Rallenta lo sguardo, resiste al consumo rapido, invita alla contemplazione.

Non è un caso che molti fotografi si avvicinino al bianco e nero nei momenti di introspezione o di cambiamento. Può essere un rifugio, uno spazio di silenzio, una riduzione dello stimolo visivo. Ma il rifugio non dovrebbe mai diventare evasione. Quando il bianco e nero serve a evitare la complessità invece che ad affrontarla, perde la sua forza.

Una fotografia in bianco e nero autentica non appare “artistica” per definizione. Appare necessaria. Il colore non aggiungerebbe nulla, anzi, distrarrebbe. L’immagine esiste in monocromo perché è l’unica forma in cui può esistere senza compromessi.

Qui sta la differenza tra stile e linguaggio. Lo stile è rassicurante, ripetibile, spesso commerciabile. Il linguaggio è esigente, specifico, talvolta scomodo. Lo stile chiede consenso; il linguaggio chiede comprensione.

Nel contesto visivo contemporaneo, sovraccarico e accelerato, il bianco e nero beneficia ancora di un’aura di serietà. Suggerisce profondità, chiede attenzione. Questo lo rende attraente anche come strumento di posizionamento. Ma quando questa aura non è sostenuta da una reale intenzione, si dissolve rapidamente.

Le fotografie in bianco e nero più forti sono quelle in cui nulla è nascosto. La luce è struttura, non ornamento. Il contrasto è significato, non dramma. L’assenza è scelta, non vuoto.

La domanda finale, allora, non è se il bianco e nero sia una scelta potente. Lo è.

La domanda è: come viene usato? Come rifugio o come dialogo? Come filtro o come linguaggio? Come maschera estetica o come forma di pensiero?

Il bianco e nero non rende un’immagine profonda.

Rivela se la profondità c’era già.

E a questo punto la domanda resta aperta, ed è necessaria:

che tipo di bianco e nero usi tu?

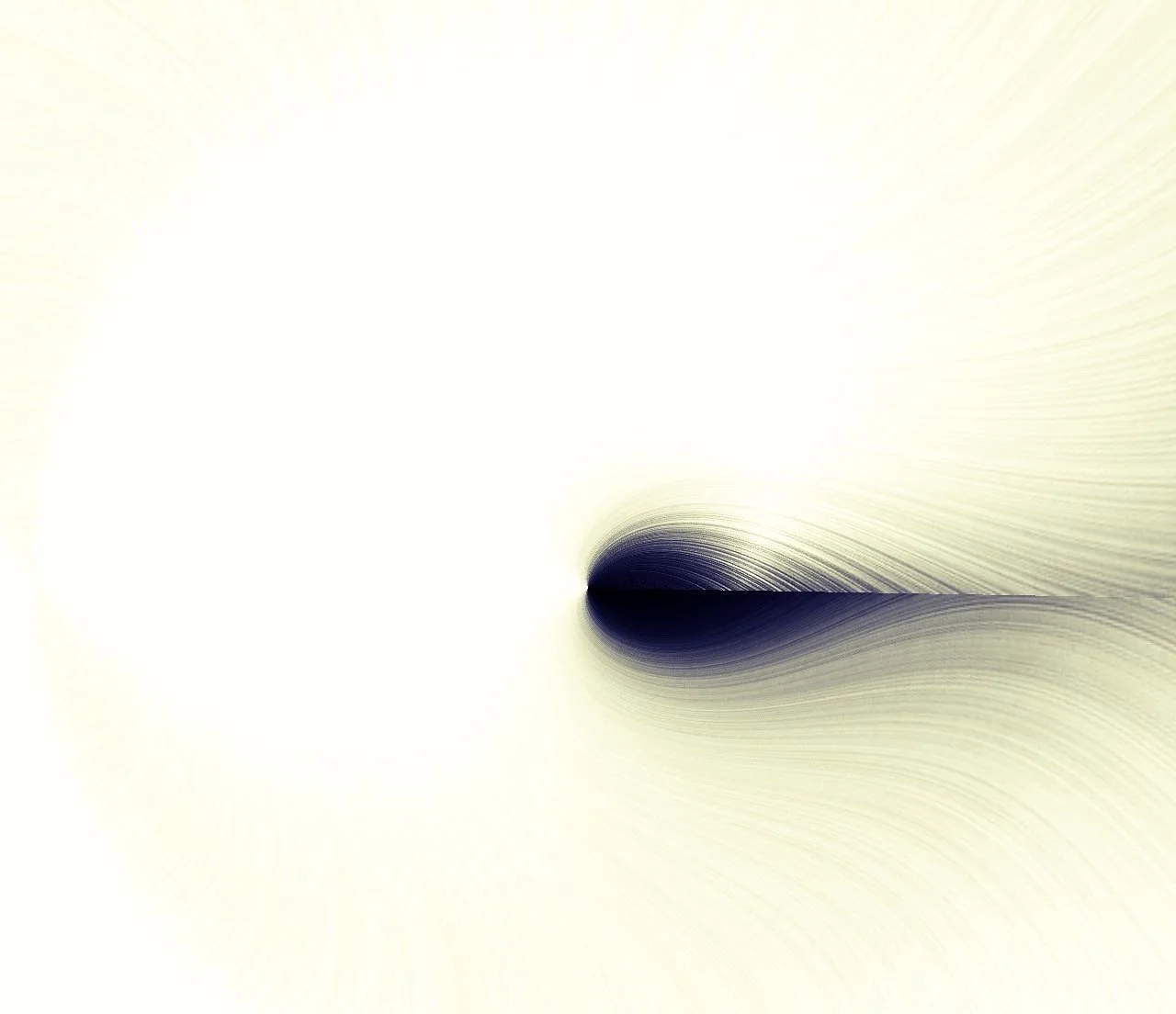

QUANDO LE IMMAGINI SMETTONO DI VOLER COLPIRE

Viviamo immersi nelle immagini. La fotografia non è mai stata così accessibile, così immediata, così onnipresente. Gli schermi accompagnano ogni momento della giornata e le immagini scorrono senza sosta: social network, pubblicità, informazione, intrattenimento. In questo contesto, alla fotografia viene spesso chiesto di performare. Deve attirare attenzione, emergere rapidamente, spiegarsi da sola in pochi istanti.

Sulla sottrazione, lo spazio e il valore di una fotografia silenziosa

Viviamo immersi nelle immagini. La fotografia non è mai stata così accessibile, così immediata, così onnipresente. Gli schermi accompagnano ogni momento della giornata e le immagini scorrono senza sosta: social network, pubblicità, informazione, intrattenimento. In questo contesto, alla fotografia viene spesso chiesto di performare. Deve attirare attenzione, emergere rapidamente, spiegarsi da sola in pochi istanti.

Questa richiesta costante di visibilità ha però un prezzo. Più un’immagine cerca di colpire, più rapidamente viene consumata. L’impatto visivo prende il posto della durata visiva. La fotografia diventa uno stimolo momentaneo, raramente una presenza che resta.

Non si tratta di nostalgia né di un rifiuto del presente. È una constatazione: l’abbondanza modifica il nostro modo di guardare. Quando tutto compete per l’attenzione, l’attenzione stessa si indebolisce. E la fotografia, che un tempo richiedeva distanza e tempo, oggi viene compressa in una reazione immediata.

In questo scenario, il silenzio assume un valore quasi radicale.

Molte immagini contemporanee sono costruite per essere comprese subito. Ricorrono a contrasti forti, narrazioni esplicite, soggetti dichiarati. C’è poco spazio per l’ambiguità o per l’attesa. Tutto è progettato per essere consumato al primo sguardo. Questo approccio funziona nei flussi digitali, ma mostra i suoi limiti quando la fotografia entra in uno spazio fisico.

Un’immagine che funziona su uno schermo non sempre funziona su una parete. Ciò che è efficace nel feed può diventare invadente in una stanza. Quando una fotografia insiste nel farsi notare, rischia di stancare lo sguardo nel tempo. Invece di aprire uno spazio, lo chiude.

È qui che la sottrazione diventa centrale.

Sottrarre non significa impoverire. Significa scegliere. È un gesto di precisione che individua ciò che è essenziale e lascia andare il resto. Eliminando il superfluo, l’immagine guadagna chiarezza. E la chiarezza crea spazio. Lo spazio, a sua volta, permette al tempo di entrare.

Una fotografia silenziosa non pretende attenzione. Non convince, non spiega tutto. Esiste con una certa discrezione, lasciando al fruitore la possibilità di avvicinarsi. Questa discrezione non la rende debole; la rende resistente. Le immagini che non urlano durano più a lungo.

Questo approccio è particolarmente rilevante quando la fotografia viene pensata come qualcosa che abita uno spazio, e non come qualcosa che lo attraversa. Un’immagine appesa in una casa o in un ambiente di lavoro non viene vista una sola volta. Viene incontrata più volte, spesso di sfuggita, talvolta senza uno sguardo diretto. Diventa parte dell’ambiente, parte della quotidianità.

In questo senso, la fotografia smette di essere una dichiarazione e diventa una presenza.

Le immagini che convivono con l’architettura, la luce e il silenzio richiedono una sensibilità diversa. Non possono basarsi sull’eccesso o sull’effetto. Devono saper restare. La sottrazione, quindi, non è solo una scelta estetica, ma anche etica. È una forma di rispetto verso lo spazio e verso chi lo vive.

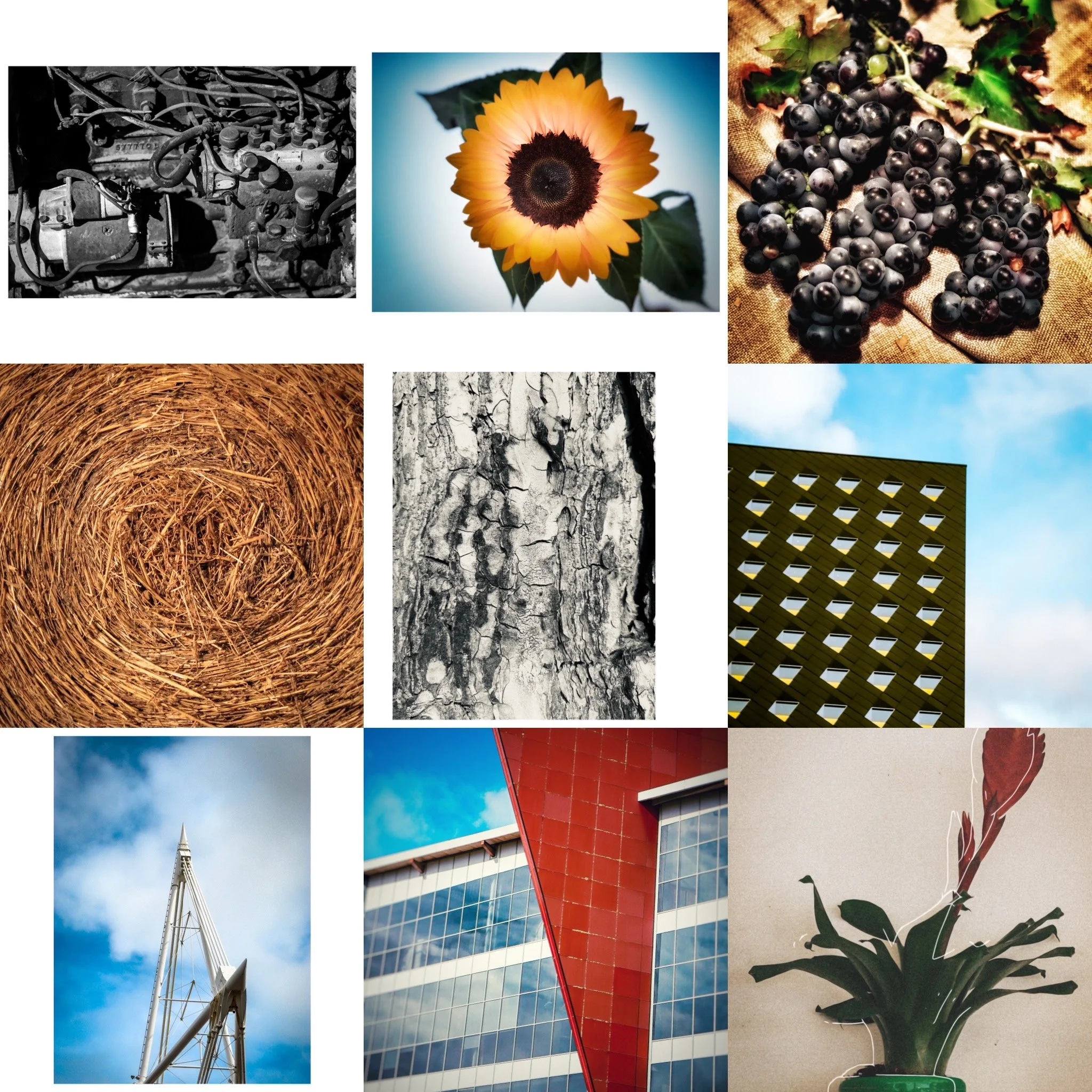

Il mio lavoro si muove consapevolmente in questa direzione. Non come opposizione alla fotografia contemporanea, ma come posizionamento al suo interno. Mi interessano immagini che non competono con l’ambiente, ma dialogano con esso. Fotografie che abitano uno spazio invece di dominarlo.

Questa scelta influenza ogni fase del processo: la composizione, il colore, la scala, la stampa. Influenza anche il modo in cui le immagini vengono presentate. Le fotografie non vengono introdotte in blocco, ma una alla volta. Ogni immagine ha il diritto di esistere singolarmente, di essere guardata senza fretta.

Oggi l’attenzione è una risorsa rara. Trattarla con cura diventa parte del lavoro.

La fotografia silenziosa non è vuota. È densa senza essere sovraccarica. È fatta di immagini che si rivelano lentamente, che cambiano con la luce, con la distanza, con il tempo. Immagini che non esauriscono il loro significato subito, ma lo lasciano emergere.

Alcune fotografie sono fatte per essere viste una volta.

Altre sono fatte per essere vissute.

Scegliendo il silenzio, la sottrazione e lo spazio, la fotografia recupera una forma di dignità. Non come oggetto da consumare, ma come presenza che accompagna.

L’importanza della fotografia d’autore nell’arredo degli spazi

Negli ultimi anni l’arredo degli spazi, sia privati che pubblici, ha subito una trasformazione profonda. Non si tratta più soltanto di scegliere mobili funzionali o colori gradevoli, ma di costruire ambienti capaci di raccontare una storia, trasmettere un’identità e suscitare emozioni. In questo contesto, la fotografia d’autore sta assumendo un ruolo sempre più centrale, diventando un elemento chiave del progetto estetico e culturale di uno spazio.

Negli ultimi anni l’arredo degli spazi, sia privati che pubblici, ha subito una trasformazione profonda. Non si tratta più soltanto di scegliere mobili funzionali o colori gradevoli, ma di costruire ambienti capaci di raccontare una storia, trasmettere un’identità e suscitare emozioni. In questo contesto, la fotografia d’autore sta assumendo un ruolo sempre più centrale, diventando un elemento chiave del progetto estetico e culturale di uno spazio.

A differenza delle immagini decorative generiche, la fotografia d’autore porta con sé una visione, una ricerca e una sensibilità unica. Inserirla nell’arredo significa fare una scelta consapevole: scegliere di vivere o lavorare in luoghi che parlano, che dialogano con chi li abita e che resistono al tempo.

Fotografia d’autore e immagine decorativa: una differenza sostanziale

Nel mondo dell’arredo è facile imbattersi in immagini pensate esclusivamente come riempitivi visivi. Stampe anonime, riproduzioni seriali, fotografie prive di un contesto autoriale vengono spesso scelte per il loro immediato impatto estetico o per il prezzo accessibile.

La fotografia d’autore, invece, nasce da un percorso creativo preciso. Ogni immagine è il risultato di una visione personale, di una ricerca formale e concettuale, di un dialogo con la realtà. Questo la rende diversa non solo per qualità tecnica, ma soprattutto per profondità narrativa. Inserire una fotografia d’autore in uno spazio significa introdurre un punto di vista, una presenza silenziosa ma significativa.

L’identità degli spazi attraverso la fotografia

Ogni ambiente racconta qualcosa di chi lo abita. Una casa, uno studio professionale, un hotel o una galleria commerciale non sono mai neutrali: comunicano valori, gusti e aspirazioni.

La fotografia d’autore contribuisce in modo decisivo alla costruzione di questa identità. Un’immagine scelta con cura può:

Rafforzare il carattere di uno spazio

Creare continuità visiva e concettuale

Trasmettere un senso di autenticità e coerenza

Negli spazi privati, una fotografia d’autore diventa spesso un elemento intimo, capace di accompagnare la quotidianità con discrezione e profondità. Negli spazi pubblici, invece, assume un ruolo strategico: comunica attenzione al dettaglio, cultura visiva e una precisa visione estetica.

Fotografia d’autore negli spazi pubblici e professionali

Sempre più studi di architettura, interior designer e curatori scelgono la fotografia d’autore per arredare uffici, hotel, ristoranti e spazi commerciali. Questo perché un’immagine forte e coerente contribuisce a migliorare l’esperienza complessiva dell’utente.

In un contesto professionale, la fotografia d’autore:

Eleva la percezione del brand

Trasmette cura e autorevolezza

Favorisce un rapporto emotivo con lo spazio

Non si tratta di semplice decorazione, ma di un vero e proprio linguaggio visivo che dialoga con l’architettura e il design.

Il valore del tempo: immagini che non invecchiano

Un altro aspetto fondamentale della fotografia d’autore è la sua capacità di resistere al tempo. Mentre molte immagini decorative seguono mode passeggere, le opere d’autore mantengono la loro forza anche a distanza di anni.

Questo le rende particolarmente adatte all’arredo di spazi pensati per durare. Una fotografia d’autore non stanca facilmente lo sguardo, anzi: spesso rivela nuovi dettagli e significati con il passare del tempo.

Collezionare fotografia come scelta culturale

Acquistare e vivere con una fotografia d’autore significa anche compiere una scelta culturale. Significa sostenere la ricerca artistica, riconoscere il valore del lavoro creativo e instaurare un rapporto diretto con l’opera.

Nel contesto dell’arredo, questo gesto assume un significato ancora più forte: l’arte non è relegata a spazi istituzionali, ma entra nella vita quotidiana, diventando parte integrante dell’esperienza abitativa.

“Abbandonare la mentalità provinciale: il mondo è più grande della tua città natale”

C'è una particolare illusione con cui molte persone crescono: l'idea che il mondo inizi e finisca dove siamo nati. Una città, una regione, un habitus culturale diventano il centro di tutto e, in qualche modo, il metro di misura di ciò che è prezioso.

C'è una particolare illusione con cui molte persone crescono: l'idea che il mondo inizi e finisca dove siamo nati. Una città, una regione, un habitus culturale diventano il centro di tutto e, in qualche modo, il metro di misura di ciò che è prezioso. Eppure nulla potrebbe essere più limitante. La verità è brutalmente semplice: il mondo è molto più vasto, ricco e diversificato dei piccoli angoli confortevoli da cui proveniamo.

Nella fotografia, nell'arte e nella cultura in generale, il pensiero provinciale crea confini invisibili molto prima che lo faccia la geografia. Ti dice quale stile è legittimo e quale no. Ti dice cosa “vende” e cosa no. Ti dice anche che il riconoscimento deve venire dall'approvazione locale, come se il valore del tuo lavoro dovesse essere convalidato dai vicini.

Ma la creatività, per sua natura, rifiuta i confini. Nel momento in cui pubblichi il tuo lavoro online, non appartieni più a un villaggio. Appartieni al mondo.

Cos'è realmente il provincialismo?

Il provincialismo non è una questione geografica. Ci sono menti provinciali nelle grandi città e menti cosmopolite nei piccoli villaggi. È una mentalità, non una questione di luogo. Una mente provinciale crede che ciò che accade “qui” sia più reale di ciò che accade altrove. Crede che il giudizio locale sia una verità universale.

Una mente globale sa che è vero il contrario: ciò che vediamo a livello locale è solo un frammento, e spesso il meno rilevante.

Perché il mondo digitale mette a nudo il provincialismo

Per decenni, gli artisti hanno dovuto fare affidamento sul riconoscimento locale. Oggi, il pubblico è globale per definizione. Pubblicate una fotografia e in pochi secondi può essere vista a Tokyo, New York, Reykjavík o Singapore.

Eppure, sorprendentemente, molti continuano a comportarsi come se parlassero solo all'interno di una piccola stanza. Modellano il loro linguaggio, i loro argomenti e persino le loro ambizioni in base alle aspettative delle persone che vivono a pochi chilometri da loro.

L'era digitale non ci ha resi globali. Ha semplicemente messo in luce chi già pensava in modo globale e chi no.

Nulla di veramente significativo accade più “a livello locale”

L'arte, la cultura, la tecnologia e persino il gusto circolano alla velocità globale. La convalida locale è spesso la più lenta e conservatrice. Le stesse comunità che oggi esitano sono quelle che domani ti elogeranno, quando qualcun altro (di solito all'estero) avrà confermato per primo il tuo valore.

L'ironia? Molti dei più grandi artisti italiani sono diventati famosi all'estero molto prima che l'Italia se ne accorgesse.

Se il tuo pubblico è all'estero, parla la sua lingua. Viviamo in un pianeta multilingue. L'inglese è uno strumento, non un tradimento dell'identità. Non è un rifiuto delle origini, ma una loro espansione. Quando il tuo pubblico è internazionale, scrivere in inglese non è un'affettazione. È comunicazione. È intelligenza. È professionalità.

Perché limitare la tua voce a una frequenza provinciale quando il mondo parla un'altra lingua?

Il luogo in cui vivi non è quello a cui appartieni. L'identità creativa non è legata alla strada in cui sei nato. Se il tuo lavoro risuona di più in Giappone, in Canada o in Australia, non è un caso: è un segnale. Una fotografia non conosce la geografia. La bellezza non ha bisogno di un passaporto. Non hai bisogno del permesso della tua città natale per esistere. Il mondo esiste già per te.

Il mondo è più grande, e anche tu lo sei. Puoi rimanere attaccato alle abitudini locali, ma sei libero di muoverti mentalmente e artisticamente ovunque tu voglia. Questo è il privilegio del nostro tempo. Siamo la prima generazione che può appartenere a qualsiasi luogo. Una mentalità provinciale si sentirà sempre minacciata da una mentalità globale. Ma questo non è un tuo problema. Il tuo compito è aprire le finestre, non chiuderle. Alcune persone sono nate per rimanere locali. Altre sono nate per attraversare i confini, anche senza spostarsi.

Il mondo è più grande della tua città natale. E lo stesso vale per il tuo lavoro. Non devi appartenere a un luogo per essere legittimato.

Una delle più grandi illusioni italiane è credere che la propria carriera debba “passare” per un certo territorio: la città, la provincia, l’associazione, il gruppo, la galleria di riferimento. Come se fosse necessario un battesimo locale per poter esistere altrove. È esattamente l’opposto. I lavori più interessanti nascono quando ci si libera dal bisogno di appartenenza. Quando si abbandona l’idea che qualcuno debba “validare” ciò che facciamo. L’arte non ha accento La fotografia non parla dialetto.

Non è romana, milanese, pugliese, lombarda. Non è neppure italiana, francese o giapponese. È linguaggio universale, comprensibile in ogni continente. Le immagini non chiedono quale sia la tua provincia di residenza: chiedono soltanto cosa hai da dire. Il provincialismo nasce quando invece ci si preoccupa più di essere riconosciuti vicino casa che di comunicare con il resto del mondo.

Il mondo sta cercando ciò che l’Italia ancora ignora. È paradossale: fuori dall’Italia c’è un enorme interesse per la fotografia italiana, per la poetica mediterranea, per la nostra luce, la nostra sensibilità culturale. Ma molti fotografi italiani, invece di dialogare con quel mondo, inseguono l’approvazione locale. E intanto: gli acquirenti più attivi sono esteri, le piattaforme internazionali generano più opportunità, e i mercati più dinamici sono fuori dall’Italia.

È crudele ma semplice: ciò che in provincia passa inosservato, in altri Paesi può diventare valore. Non devi scusarti per guardare lontano.

C’è ancora la strana idea che uscire dal contesto locale equivalga a tradirlo. Ma non si tratta di scelta morale: è una scelta professionale. È serietà, visione, futuro. L’unico vero tradimento sarebbe restare fermi dove non esistono opportunità. Il mondo è più grande di casa tua .Questa frase è volutamente provocatoria, ma è anche profondamente vera. Rimanere chiusi nelle dinamiche locali significa rinunciare al mondo nel momento storico in cui il mondo è più aperto, più vicino e più raggiungibile che mai. Il provincialismo è una forma di auto-limitazione.

Uscirne è un dovere verso sé stessi. Guardare lontano non è presunzione, è sopravvivenza

Il futuro della fotografia — come di ogni disciplina creativa — non sarà deciso da una città, da una provincia, o da un singolo gruppo locale. Sarà deciso da chi saprà connettersi con il mondo, dialogare con culture diverse, costruire reti internazionali, condividere e crescere. Non dobbiamo chiedere il permesso a nessuno per farlo.

Ci basta avere il coraggio di alzare lo sguardo.

Il Ruolo Silenzioso del Colore: L’Architettura Emotiva della Fotografia Contemporanea

Il colore, nella fotografia, viene spesso trattato come un dettaglio. Una nota estetica, una scelta stilistica, un abbellimento. Eppure, nella fotografia contemporanea, il colore è diventato qualcosa di molto più profondo: un architetto silenzioso che costruisce l’atmosfera, dirige l’emozione e plasma la percezione ancora prima che lo spettatore realizzi ciò che sta guardando.

Il colore, nella fotografia, viene spesso trattato come un dettaglio. Una nota estetica, una scelta stilistica, un abbellimento. Eppure, nella fotografia contemporanea, il colore è diventato qualcosa di molto più profondo: un architetto silenzioso che costruisce l’atmosfera, dirige l’emozione e plasma la percezione ancora prima che lo spettatore realizzi ciò che sta guardando.

La composizione può guidare lo sguardo. La narrazione può suggerire un senso. La tecnica può affascinare.

Ma è il colore ad arrivare per primo.

È lui ad aprire la porta dell'immagine.

In un’epoca visiva come la nostra, dove siamo sommersi da fotografie che scorrono veloci come respiri, il colore è uno dei pochi elementi capaci di trattenere lo sguardo. Non è più un attributo superficiale: è diventato un linguaggio, un sistema di segni, un modo di pensare.

Il colore come progetto emotivo

Ogni fotografia ha una struttura emotiva, un “progetto interno” che orienta la reazione dello spettatore. Questa architettura invisibile, molto spesso, nasce proprio dal colore.

I toni caldi invitano alla vicinanza, suggeriscono intimità o presenza umana.

I toni freddi allontanano, introducono silenzio, distanza, contemplazione.

Le palette neutre creano sospensione, equilibrio, una forma di calma modernista.

Le tinte sature parlano di urgenza, intensità, dinamismo.

Quelle desaturate aprono le porte alla nostalgia, al ricordo, a una malinconia morbida e cinematica.

Il colore, in altre parole, smette di essere descrittivo.

Diventa costruttivo.

Non rappresenta ciò che vediamo: rappresenta ciò che sentiamo guardando.

È un ponte tra il visibile e l’emotivo.

Molti fotografi contemporanei lavorano proprio su questo piano: la costruzione emotiva dell’immagine. Il colore non arriva a lavoro finito; è presente fin dall’inizio, anche inconsapevolmente, come intenzione interna. È la base di un’atmosfera, di un ritmo, di un respiro visivo.

Oltre l’estetica: il colore come concetto

L’estetica è solo la superficie.

Nella fotografia contemporanea, il colore è diventato concetto, cioè parte integrante dell’idea.

Un’immagine monocromatica può sottrarre distrazioni e portare l’attenzione su forma, spazio o gesto.

Un contrasto cromatico violento può evocare tensione o conflitto.

Una palette spenta può suggerire stanchezza emotiva, una città vissuta, un ricordo che scolora.

Una palette vibrante può restituire energia, caos o vitalità metropolitana.

Il colore non è decorazione.

È interpretazione.

Nella fotografia architettonica, certi blu metallici evocano solitudine o ambizione.

Nel ritratto, il colore può rivelare qualcosa del soggetto più di qualsiasi espressione.

Nella fotografia di viaggio, la luce calda può trasformare un luogo reale in uno stato d’animo.

Il colore diventa simbolo, metafora, sottotesto.

Una forma di scrittura che vive nelle immagini e non nelle parole.

La psicologia del colore: un dialogo inconscio

Il potere del colore è radicato nella psicologia umana.

Il nostro cervello elabora il colore più velocemente della forma.

Lo sentiamo prima ancora di capirlo.

Per questo:

il rosso accende l’attenzione, la passione, l’urgenza;

il blu distanzia, calma, intellettualizza;

il giallo porta con sé luce, energia, fragilità;

il verde richiama equilibrio, natura, ricreazione;

l’arancione e il teal, coppia moderna e cinematografica, uniscono calore e freddezza;

il bianco e nero sottraggono il mondo per restituire essenza, struttura, emozione distillata.

Queste reazioni non sono assolute: dipendono da memorie personali, cultura visiva, sensibilità.

Ma una cosa è certa: il colore parla.

E lo fa direttamente all’emotività dello spettatore.

Il fotografo lancia un messaggio.

Lo spettatore risponde.

Anche quando non se ne rende conto.

Colore e memoria: come l’immagine resta

Ci sono fotografie che ci accompagnano per anni.

Che ritornano, anche senza motivo.

E spesso lo fanno grazie al colore.

Una palette intensa imprime l’immagine nella mente come un neon.

Una palette morbida entra in punta di piedi, ma resta come un profumo.

Una palette monocromatica trasforma l’attualità in mito, in qualcosa di sospeso, fuori dal tempo.

Il colore determina non solo ciò che percepiamo, ma ciò che ricordiamo.

Una città fotografata in blu diventa fredda, distante, silenziosa.

La stessa città, ritratta in ambra calda, diventa nostalgica, poetica, umana.

Niente cambia tranne la chiave emotiva.

È così che la fotografia smette di documentare per iniziare a interpretare.

La color grading come gesto autoriale

Nell’era digitale, il colore non è più solo catturato: è costruito, modellato, scolpito.

La color grading non è una correzione, ma una firma.

Un gesto di autorialità.

Molti fotografi contemporanei sono riconoscibili proprio dalla loro palette, che diventa parte della loro identità visiva.

A volte sottile, quasi impercettibile.

A volte decisa, riconoscibile in un secondo.

Il colore, in questo senso, è continuità narrativa.

Dà coerenza a una serie, a un progetto, a un libro fotografico, a un viaggio visuale.

E più che mai oggi, nell’epoca del “tutto e subito”,

il colore è una forma di resistenza:

un modo per dire questo sono io.

Il futuro del colore nella fotografia contemporanea

Guardando avanti, il ruolo del colore non potrà che crescere.

Con l’arrivo massiccio dell’intelligenza artificiale, con la produzione continua di immagini, con i feed visivi saturi, il colore diventa un elemento di autenticità.

Le scelte cromatiche umane hanno qualcosa che l’algoritmo non può simulare del tutto:

la fragilità, l’intenzione, la sfumatura emotiva.

Il colore è la parte irripetibile dell’immagine.

Quella che nasce dall’esperienza, dalla sensibilità, da ciò che si sente in un determinato momento mentre si scatta o si edita.

Il colore non è ciò che vediamo.

È ciò che proviamo.

E nella fotografia contemporanea, questo ruolo silenzioso

è diventato la vera architettura dell’emozione.

Perché un fotografo sente il bisogno di parlare di un altro fotografo

Il mercato dell’arte e della fotografia è immenso. Non esiste un solo pubblico, un solo stile, un solo linguaggio visivo. Esistono mondi.

Per questo parlare di altri fotografi non significa “farsi da parte”, ma posizionarsi dentro un ecosistema vivo, dove si cresce per risonanza, cultura e connessioni.

(Riflessioni sulla fotografia contemporanea, sull’ispirazione e sul valore della condivisione)

Introduzione

Nel mondo della fotografia esiste un’idea sbagliata e un po’ antica: quella che parlare di altri fotografi significhi “regalare visibilità” o addirittura alimentare la concorrenza. È un modo di pensare piccolo, chiuso, incapace di cogliere la vera natura dell’arte: un dialogo continuo.

La verità è un’altra: chi fotografa non vive in una torre d’avorio, ma dentro un panorama vastissimo, ricchissimo di stimoli, di storie e di sguardi. Raccontare il lavoro di altri autori non riduce il proprio spazio: lo amplia.

La fotografia come ecosistema, non come arena

Il mercato dell’arte e della fotografia è immenso. Non esiste un solo pubblico, un solo stile, un solo linguaggio visivo. Esistono mondi.

Per questo parlare di altri fotografi non significa “farsi da parte”, ma posizionarsi dentro un ecosistema vivo, dove si cresce per risonanza, cultura e connessioni.

È intelligente convivere, non competere.

Il modo più efficace per stare sul mercato oggi non è arroccarsi, difendere la propria nicchia o fare la guerra agli altri.

È offrire la propria arte come contributo originale a un panorama condiviso.

Approfondire altri autori arricchisce chi ti segue

Chi visita un blog di fotografia non vuole solo vedere immagini: vuole capire come ragiona un fotografo, quali sono le sue influenze, quali riferimenti lo guidano.

Quando un autore parla di un altro autore:

mostra cultura visiva,

arricchisce il lettore,

educa l’occhio,

si posiziona come guida autorevole e competente.

E quando un fotografo dimostra di avere riferimenti, sensibilità e conoscenza, il suo valore percepito cresce.

Conoscere gli altri per capire meglio se stessi

Ogni autore è la somma delle sue visioni.

Guardare il lavoro altrui non significa imitare, ma comprendere dove ci si colloca, cosa si vuole raccontare, quali strade si possono generare da una stessa ispirazione.

Studiare altri fotografi permette di:

ampliare il proprio vocabolario visivo;

riconoscere ciò che ci differenzia;

comprendere come evolvere.

Non si diventa unici isolandosi. Ci si diventa assorbendo, filtrando e trasformando.

Crescita culturale = autorevolezza

Google premia contenuti che mostrano competenza, profondità e struttura.

Parlare di altri fotografi permette di creare analisi articolate, contesto storico, riferimenti visuali: tutto ciò che costruisce trust, sia per l’algoritmo che per il lettore.

Un blog che non parla solo di sé, ma di fotografia nel mondo, diventa un punto di riferimento più forte.

Conclusione

Il mondo della fotografia è troppo ampio e ricco per essere vissuto come una competizione.

Il modo più intelligente di starci dentro è convivere, dialogare, condividere cultura e ispirazioni.

Più alziamo il livello della conversazione, più cresce anche lo spazio per la nostra arte.

Parlare di altri fotografi non significa perdere qualcosa.

Significa aumentare il valore di tutti, incluso il proprio.

Riflessioni di un fotografo contemporaneo tra libertà creativa e sostenibilità

Creare oggi significa muoversi tra due poli: la libertà dell’artista e la realtà del mercato.

Essere un fotografo contemporaneo vuol dire non solo esprimere se stessi, ma imparare a far vivere la propria visione nel mondo reale — senza svendersi, ma senza nascondersi.

Riflessioni di un fotografo contemporaneo tra libertà creativa e sostenibilità

Arriva un momento, nella vita di ogni artista, in cui guardarsi allo specchio e chiedersi: “Perché faccio quello che faccio?”

È una domanda semplice e terribile allo stesso. Nel mondo contemporaneo, creare non è mai solo un atto poetico: è anche un atto economico. Come dice un caro collega: "occorre pagare le bollette" e non solo. I tempi "romantici" dell'artista con "le pezze al culo, e una donna nel letto" non sono più di questo mondo. Ogni fotografia, ogni opera, vive tra due estremi — la libertà e la necessità. Tra ciò che nasce da dentro e ciò che deve sopravvivere fuori.

La mia riflessione su questo tema nasce dal quotidiano, non dalla teoria. Ogni volta che pubblico un lavoro, che carico una nuova opera, o che rispondo a chi mi chiede “quanto costa?”, mi rendo conto che la linea di confine tra arte e mercato non è un muro, ma un territorio fluido, pieno di sfumature.

E in quelle sfumature, spesso, si gioca il destino di un autore. Ho scoperto che nel mio settore, non è sufficiente essere artista, autore, fantasioso romantico dell'arte, occorre essere un uomo d'affari, curare il posizionamento dei prodotti. Che brutta cosa parlare di prodotti. "Sono espressioni del mio animo" e prodotti da vendere.

arte come linguaggio, il mercato come ecosistema

Per chi lavora nella fotografia contemporanea, il problema è evidente: come mantenere la purezza del pensiero artistico senza diventare vittime delle logiche commerciali? Perché non stiamo parlando di fotografia per coppie che si sposano o bambini infagottati.

La risposta, credo, sta nel modo in cui intendiamo il “mercato”.

Il mercato dell’arte non è (solo) una macchina che compra e vende immagini. È un ecosistema di significati, relazioni, simboli, linguaggi. È l’ambiente in cui le idee diventano visibili, in cui il pubblico incontra l’autore e in cui il valore di un’opera trova il suo posto nel mondo.

Pensare al mercato come a un nemico è il maggiore errore che si possa commettere.

Il mercato è, piuttosto, la traduzione economica di un bisogno umano: quello di condividere. Di portare fuori da sé qualcosa che ci appartiene.

Ogni collezionista, ogni acquirente, ogni spettatore, in fondo, cerca una forma di contatto con l’artista. Compra una fotografia non solo perché la trova bella, ma perché sente che parla anche di lui.

Ecco perché l’arte e il mercato, quando convivono con equilibrio, si potenziano a vicenda.

Il fotografo come autore e artigiano

Fare fotografia oggi significa abitare due mondi: quello dell’idea e quello della materia.

Un fotografo "senza committenti", come ogni artista, costruisce immagini che nascono da un pensiero. Ma per concretizzarle deve anche affrontare la parte tecnica, produttiva, economica: stampa, materiali, formati, comunicazione, vendita.

Essere fotografi contemporanei significa accettare di essere anche imprenditori della propria visione.

Non si tratta di svendersi, ma di sapersi proporre.

Un autore che rifiuta il contatto con il mercato, oggi, rischia di diventare invisibile. E un artista invisibile, per quanto geniale, non lascia traccia (almeno in vita).

Io credo che ogni fotografia sia un ponte tra ciò che vogliamo dire e chi può ascoltarlo.

Il mercato è solo la strada che permette al ponte di reggersi.

La paura di “vendere”

In molti ambienti artistici, ancora oggi, la parola “vendita” suona quasi come una bestemmia.

Ma perché?

Forse perché vendere significa esporsi, accettare che il nostro lavoro venga valutato, giudicato, scelto o rifiutato. Significa uscire dal tempio dell’intimità per entrare nel mondo reale.

Eppure, anche i grandi maestri hanno sempre avuto un rapporto diretto con il mercato.

Da Caravaggio a Mapplethorpe, da Weston a Cindy Sherman: tutti, in modi diversi, hanno dialogato con chi poteva sostenere e diffondere la loro opera.

La vendita, in sé, non toglie nulla alla purezza dell’arte.

È l’intenzione che fa la differenza: creare per vendere o vendere ciò che si è creato con sincerità.

La seconda opzione è, per me, la via maestra.

Il valore di un’opera fotografica

Nella fotografia fine art, il valore non è mai solo tecnico. Non dipende da una macchina, da un obiettivo o da un software. Di immagini simili tra loro ve ne sono a bizzeffe. Tecnicamente ineccepibili. E poi?

Il valore nasce dal pensiero che precede lo scatto, dal modo in cui la luce diventa linguaggio, dalla composizione che trasforma il reale in idea.

Ma nel contesto del mercato, il valore si misura anche in altri termini: rarità, tiratura, stampa, autenticità, presentazione.

Il collezionista contemporaneo non compra una foto, compra un frammento di visione. Compra un modo di guardare il mondo.

Per questo motivo, un autore deve essere consapevole di come presenta il proprio lavoro: titoli, testi, edizioni, formati, cornici, materiali. Tutto comunica. Tutto concorre a definire il valore percepito.

La professionalità non uccide l’arte: la sostiene.

Un artista che cura il proprio catalogo, che rispetta il pubblico e che costruisce un racconto coerente della propria produzione, contribuisce a dare forza e durata al suo linguaggio visivo.

L’equilibrio tra libertà e sostenibilità

La libertà creativa è il cuore dell’arte, ma anche la libertà ha bisogno di radici.

Non si può creare se si è costantemente in bilico tra sogno e sopravvivenza.

Essere un artista sostenibile significa imparare a gestire il proprio lavoro come un progetto di lungo periodo.

Significa pianificare, investire in formazione, costruire una presenza online coerente, dialogare con curatori, gallerie, collezionisti, riviste.

Significa usare i social media come strumenti, non come rifugi.

E, soprattutto, significa accettare che la fotografia sia un linguaggio che vive solo quando viene condiviso.

Ogni autore dovrebbe chiedersi non solo “cosa voglio dire”, ma anche “a chi voglio dirlo” e “come posso farlo arrivare”.

Solo così l’arte diventa viva.

Il ruolo delle nuove piattaforme

Oggi viviamo in un’epoca in cui il confine tra arte e comunicazione è sempre più sottile.

Instagram, LinkedIn, Pinterest, Behance, marketplace, blog di settore — tutto è un possibile spazio di visibilità.

La differenza non sta più nel mezzo, ma nel messaggio.

Un fotografo contemporaneo deve imparare a usare queste piattaforme non come vetrine passive, ma come luoghi di dialogo.

Pubblicare una fotografia non basta: bisogna raccontarla, contestualizzarla, spiegare perché esiste.

Chi guarda un’immagine cerca un’emozione, ma anche una storia.

Il digitale non ha ucciso l’arte: le ha dato nuove strade.

Sta a noi decidere se percorrerle con autenticità o con fretta.

Il rischio della standardizzazione

Il più grande pericolo del mercato, oggi, non è la mercificazione ma l’omologazione.

Quando tutto è visibile, tutto rischia di sembrare uguale.

Il fotografo che vuole distinguersi deve accettare il rischio dell’originalità.

Essere “fuori moda” a volte è un vantaggio.

Le mode passano, la visione resta.

E la fotografia concettuale — quella che interroga, che sottrae, che lascia spazio al pensiero — ha ancora molto da dire in un mondo di immagini urlate.

Creare per emozionare è naturale. Creare per compiacere è una trappola.

L’arte come dialogo

L’arte non è mai un monologo. È un dialogo continuo tra chi crea e chi osserva.

Il mercato non fa che amplificare questo dialogo, dandogli strumenti, spazi, contesti.

Un’opera, anche la più intima, ha bisogno di essere vista per compiersi.

Il valore più autentico di una fotografia non sta nel suo prezzo, ma nel suo impatto.

Nel modo in cui entra nella vita di qualcuno, nella memoria, nel pensiero.

Quando un collezionista sceglie una tua foto per la sua casa, o quando qualcuno la guarda e si ferma un istante in silenzio — lì, in quel momento, l’arte ha vinto.

l’equilibrio fragile

Forse la verità è che non esiste un punto preciso in cui l’arte finisce e il mercato comincia.

Esiste una zona di confine, mutevole e personale, dove l’artista impara a muoversi con sensibilità e rispetto per sé stesso e per il pubblico.

Creare significa comunicare. Comunicare significa esporsi. Esporsi significa, inevitabilmente, entrare nel mercato.

La differenza la fa l’onestà con cui si percorre questa strada.

Io credo che un artista, oggi, debba essere entrambe le cose: un sognatore e un costruttore.

Un autore che crea con libertà, ma sa dare struttura ai propri sogni.

Solo così l’arte non resta sospesa nel vuoto, ma trova un suo posto nel mondo.

Perché in fondo, ogni immagine è una forma di incontro — tra chi la crea e chi, guardandola, si riconosce.

La composizione fotografica: l’ordine invisibile che dà senso allo sguardo

Ogni volta che guardo in un mirino, so che sto scegliendo un modo di abitare il mondo. La fotografia non è l’arte di mostrare, ma l’arte di accordarsi. Metto in ordine ciò che vedo per restituire un ordine a chi guarda. Creo un varco silenzioso dove lo spettatore può fermarsi e riconoscersi. Ciò che chiamano “composizione” per me è un gesto più semplice e più radicale: è un invito.

Non fotografo per trattenere un’immagine, ma per far emergere un incontro. La scena mi chiama, io mi posiziono. Poi la fotografia accade. Non è una cattura: è un’interiorizzazione portata alla luce.

La composizione è il momento in cui lo sguardo diventa dimora.

Ci sono immagini che restano, e immagini che svaniscono dopo un istante. La differenza non è quasi mai il soggetto: è ciò che lo sostiene. È la struttura invisibile che lo rende necessario, inevitabile, vivo. Quando fotografo, mi accorgo che la composizione arriva prima ancora del contenuto visibile: è la grammatica segreta attraverso cui il mondo prende forma, lo spazio in cui un’immagine smette di essere “qualcosa da guardare” e diventa “qualcosa che parla”.

Molti pensano alla composizione come a un insieme di regole, quasi un sistema operativo da applicare per rendere le fotografie più “belle”. O, peggio, come qualcosa di costrittivo, da cui emanciparsi attraverso lo scatto anarchico e vago in nome del celebre “io infrango le regole”. In realtà, ciò che spesso si ottiene è soltanto un’immagine debole. Per me non è così: la composizione non è un ornamento, non è decorazione e non è una prigione. È l’atto fondativo della fotografia. Prima ancora di premere il pulsante, la fotografia esiste nello sguardo: è nel taglio, nella scelta, nel gesto che stabilisce ciò che resta e ciò che viene escluso. È lì che nasce la voce.

Ogni volta che inquadro, compio un gesto che è allo stesso tempo mentale e percettivo: delimito un campo, definisco una soglia, stabilisco quali relazioni hanno diritto di esistere e quali devono scomparire. La macchina fotografica è solo il dispositivo finale. La fotografia — quella vera — accade prima, e accade nell’occhio. Vale la pena ricordarlo, in un mondo saturo di esperti di megapixel: non confondiamo la penna con il testo.

La scelta come origine