Il processo umano dietro una fotografia: perché vendere stampe è anche un atto umano

In un’epoca in cui le immagini vengono consumate alla velocità di uno swipe, è facile dimenticare che ogni fotografia, prima di diventare un prodotto, prima di diventare contenuto, prima di diventare una stampa su una parete, è innanzitutto il risultato di un processo umano. Non meccanico, non algoritmico, ma fatto di scelte, dubbi, intuizioni, riferimenti e stati emotivi che nessuna macchina può replicare del tutto. Anche quando la fotografia diventa un’attività professionale, anche quando entra nel mercato e diventa qualcosa che si compra e si vende, non smette di essere umana. Diventa semplicemente umana in modo più complesso.

Quando si pensa alla vendita di stampe fotografiche, spesso si immagina solo l’ultimo passaggio: l’immagine incorniciata, il mockup pulito, l’interno elegante, la pagina prodotto con il prezzo. Ciò che rimane invisibile è tutto quello che accade prima. Prima della fotocamera, viene l’osservazione. E osservare non significa solo guardare, ma riconoscere quando qualcosa risuona, quando una scena, una luce, una forma o una coincidenza parlano un linguaggio che sentiamo significativo. Questa non è tecnica. È sensibilità, e la sensibilità non è mai neutra. È modellata dalla storia personale, dalla cultura, dalla musica, dalla letteratura, dal cinema e da tutte quelle esperienze silenziose che costruiscono ciò che siamo.

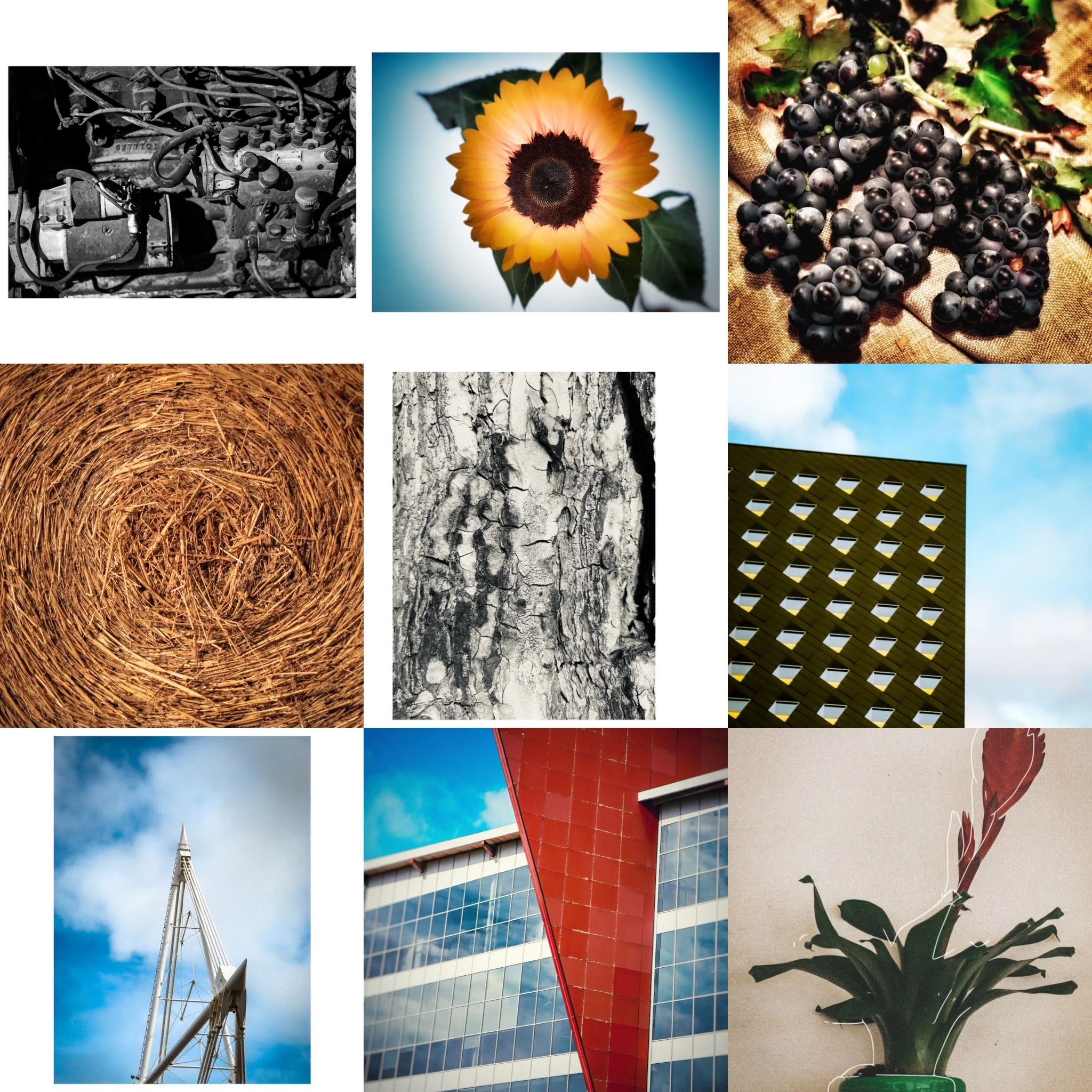

Poi c’è l’incrocio tra discipline. La fotografia non esiste in isolamento. Un’immagine può essere influenzata dalla pittura, dall’architettura, dal design grafico, dalla poesia o persino dal ritmo di una canzone. Spesso ciò che rende forte una fotografia non è il soggetto in sé, ma il dialogo invisibile che ha con altre forme di espressione. Per questo due fotografi, davanti allo stesso soggetto, possono produrre immagini radicalmente diverse. Non stanno solo fotografando ciò che vedono. Stanno fotografando ciò che sanno, ciò che ricordano e ciò che sentono.

Solo dopo questo processo interiore e culturale avviene lo scatto. Il clic non è l’inizio. È la conseguenza. E anche qui, l’idea che la fotografia serva solo a catturare la realtà è fuorviante. Inquadratura, tempismo, prospettiva, distorsione, astrazione e ambiguità deliberata sono strumenti per interpretare la realtà, non per riprodurla. La fotografia non è uno specchio. È un linguaggio. E come ogni linguaggio, implica intenzione.

La postproduzione è un’altra fase spesso fraintesa. Per alcuni, l’editing è visto come manipolazione, come se esistesse una purezza assoluta nel file grezzo. In realtà, la postproduzione è la continuazione del processo creativo. È il momento in cui il fotografo decide cosa l’immagine vuole diventare. Contrasto, bilanciamento dei colori, texture, ritaglio e scelte tonali non sono dettagli cosmetici. Sono decisioni narrative. Definiscono il tono emotivo della fotografia e guidano la lettura dell’immagine.

E poi, finalmente, arriva la stampa. La fase più sottovalutata di tutte. Stampare non significa semplicemente trasferire un’immagine dallo schermo alla carta. È un mestiere che richiede conoscenza dei materiali, delle superfici, degli inchiostri e della durata nel tempo. La stessa fotografia stampata su carta fine art opaca, su carta fotografica lucida o su cotone texturizzato parlerà in modo diverso. La scelta della carta non è neutra. Influenza la profondità, la morbidezza, il contrasto e persino il modo in cui la luce interagisce con l’immagine nello spazio. Per questo una stampa non è solo una riproduzione. È un’interpretazione fisica della fotografia.

Ma il processo umano non finisce con la produzione. Continua con il contesto. Dove vivrà questa stampa? In che tipo di spazio? Con quale luce? Circondata da quali oggetti, colori e materiali? Una fotografia pensata per un ambiente domestico non può ignorare l’idea di convivenza. Deve dialogare con l’architettura e con la vita quotidiana. Questo è uno dei motivi per cui non tutte le buone fotografie sono adatte come arredo. Alcune immagini funzionano potentemente su schermi, in libri o in mostre, ma risulterebbero intrusive o fuori luogo in un salotto o in una camera da letto. Scegliere cosa diventa stampa è quindi anche una responsabilità estetica ed etica.

Dietro tutto questo c’è anche la dimensione emotiva dell’offrire il proprio lavoro agli altri. Vendere una stampa non è solo un atto commerciale. È un atto di esposizione. Significa dire: questa immagine mi rappresenta abbastanza da permetterle di entrare nello spazio privato di qualcuno. Non è una cosa banale. Richiede sicurezza, ma anche vulnerabilità. Ogni vendita è anche una forma di fiducia scambiata tra due persone che forse non si incontreranno mai, ma che sono connesse da un’immagine.

Nell’epoca dei social media, questo processo umano diventa ancora più fragile. Le piattaforme tendono a ridurre la fotografia a metriche di performance: like, condivisioni, salvataggi, commenti, copertura. Ma nessuno di questi numeri misura ciò che conta davvero in una pratica artistica. Non misurano se un’immagine è rimasta nella mente di qualcuno. Non misurano se una fotografia ha cambiato il modo in cui una persona guarda un luogo familiare. Non misurano se un’immagine è diventata parte dell’ambiente visivo quotidiano di qualcuno, influenzandone silenziosamente l’umore nel tempo.

Inoltre, l’interazione sociale stessa può essere ambigua e talvolta dolorosa. Un commento che scompare, una conversazione che si interrompe bruscamente, un contatto che svanisce senza spiegazioni. Possono sembrare micro-eventi insignificanti, ma toccano qualcosa di più profondo: il desiderio di essere visti e compresi non solo come creatori di contenuti, ma come persone. Quando la fotografia è anche la tua voce, ogni interazione diventa personale, anche quando razionalmente non dovrebbe esserlo. Questo fa parte del costo emotivo di scegliere di comunicare attraverso le immagini.

Eppure, nonostante questa fragilità, continuare a credere nel valore del processo è essenziale. La fotografia, quando viene presa sul serio, non riguarda la produzione infinita di contenuti. Riguarda la costruzione di significato nel tempo. Riguarda coerenza, ricerca e pazienza. Riguarda l’accettare che non ogni immagine sarà subito compresa e che non ogni pubblico è il pubblico giusto. A volte la crescita non arriva dal piacere a più persone, ma dal trovare quelle che risuonano davvero con ciò che stai cercando di dire.

Per questo l’identità diventa centrale. Un fotografo che sa che tipo di immagini vuole creare, in che tipo di spazi vuole che il suo lavoro viva e che tipo di dialogo vuole instaurare con chi guarda sta già facendo molto più che inseguire la visibilità. Sta costruendo un linguaggio visivo. E il linguaggio richiede tempo per essere appreso, sia da chi lo crea sia da chi lo osserva.

In questo senso, la vendita di stampe non è il fine ultimo, ma una naturale estensione di un percorso creativo più ampio. Non si tratta di trasformare l’arte in merce. Si tratta di permettere alle immagini di completare il loro percorso, dall’intuizione interiore alla presenza fisica nel mondo. Una fotografia che rimane solo su un hard disk o in un feed è, in un certo senso, incompleta. La stampa le restituisce peso, durata e un diverso tipo di intimità.

In definitiva, ciò che non si vede è spesso ciò che conta di più. I dubbi prima di premere il pulsante, i riferimenti che hanno plasmato la visione, le ore passate a rifinire un’immagine, le prove con diverse carte, le riflessioni su dove e come quell’immagine vivrà. Tutto questo rimane invisibile per chi guarda il risultato finale, ma è incorporato nell’oggetto che viene appeso a una parete. Ogni stampa porta con sé una storia silenziosa di decisioni e intenzioni.

Riconoscerlo non rende la fotografia elitaria. La rende onesta. Ricorda che anche in un contesto di mercato, il lavoro creativo resta profondamente umano. E forse è proprio questo che dà valore a una fotografia: non solo ciò che mostra, ma tutto ciò che è dovuto accadere perché potesse esistere.